大星雲(アンドロメダ銀河)など、

見つけ方などについてまとめています。

スポンサードリンク

アンドロメダ座の特徴について 銀河や恒星の名前を解説

ですね!

アンドロメダ銀河は、

肉眼でも見ることができる渦巻銀河

とても人気のある天体です。

銀河なのに大星雲とも呼ばれているのは、

混同されていたため、その名残りです。

別名(!?)がありますが、

”シャルル・メシエ”の頭文字です。

星雲・星団などのカタログを作成しており、

31番、という意味です。

といわれています。

2番目がM110です。

小さな銀河のことです。

何とも壮大なスケールですね!

スポンサードリンク

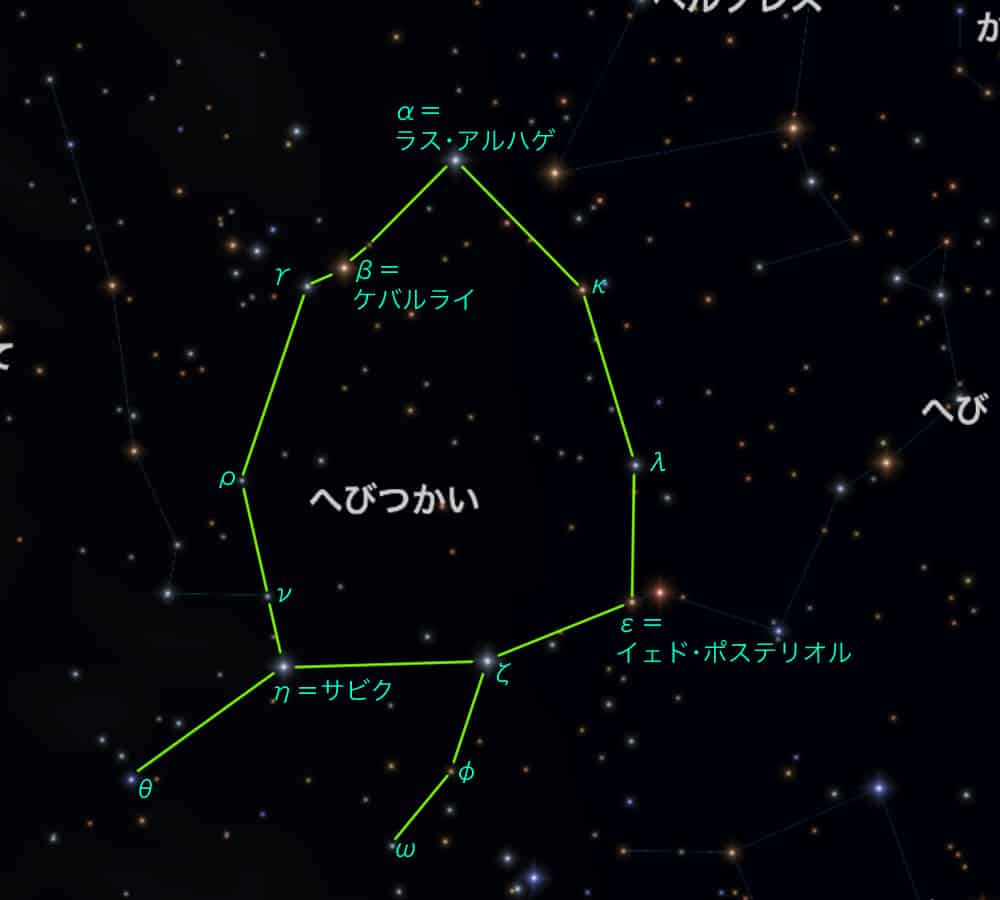

クリックで拡大します

α星・・・アルフェラッツ:2等星

”馬のへそ”という意味だそうで、

ペガスス座の星とともに、

”秋の大四辺形(ペガススの四辺形)”

を、形作る星の一つです。

ペガスス座 秋の大四辺形の動き 方角と位置(高度)による探し方

β星・・・ミラク・2等星

アラビア語で”腰”の意味を持つ。

γ星・・・アルマク・2等星

オレンジとグリーンの二重星。

の意味を持つ。

S星・・・アンドロメダ銀河の中にある超新星。

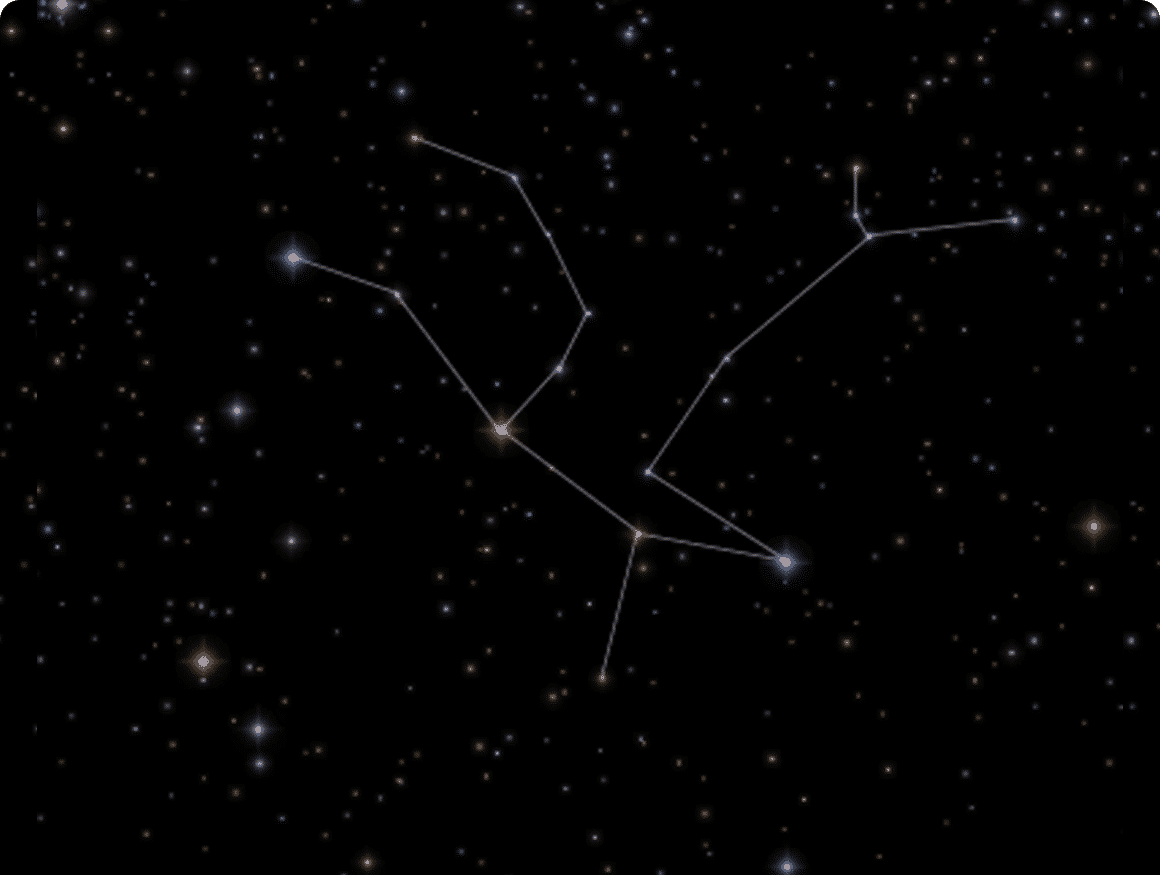

カシオペヤ座を目印にしてください。

アンドロメダ座があります。

見えなくもないです^^;)

ちょうど天頂に位置しています。

アンドロメダ座の見つけ方 方角と位置を月毎、時間帯別に解説

関連記事

アンドロメダ座の神話 カシオペア座とペルセウス座との関係は?

カシオペア座の特徴と恒星の名前 神話と周りの星座の物語

ペルセウス座流星群とは 特徴と仕組み 放射点の方角と探し方

スポンサードリンク