わし座の方角や見つけ方など、

まとめました。

スポンサードリンク

Table of Contents

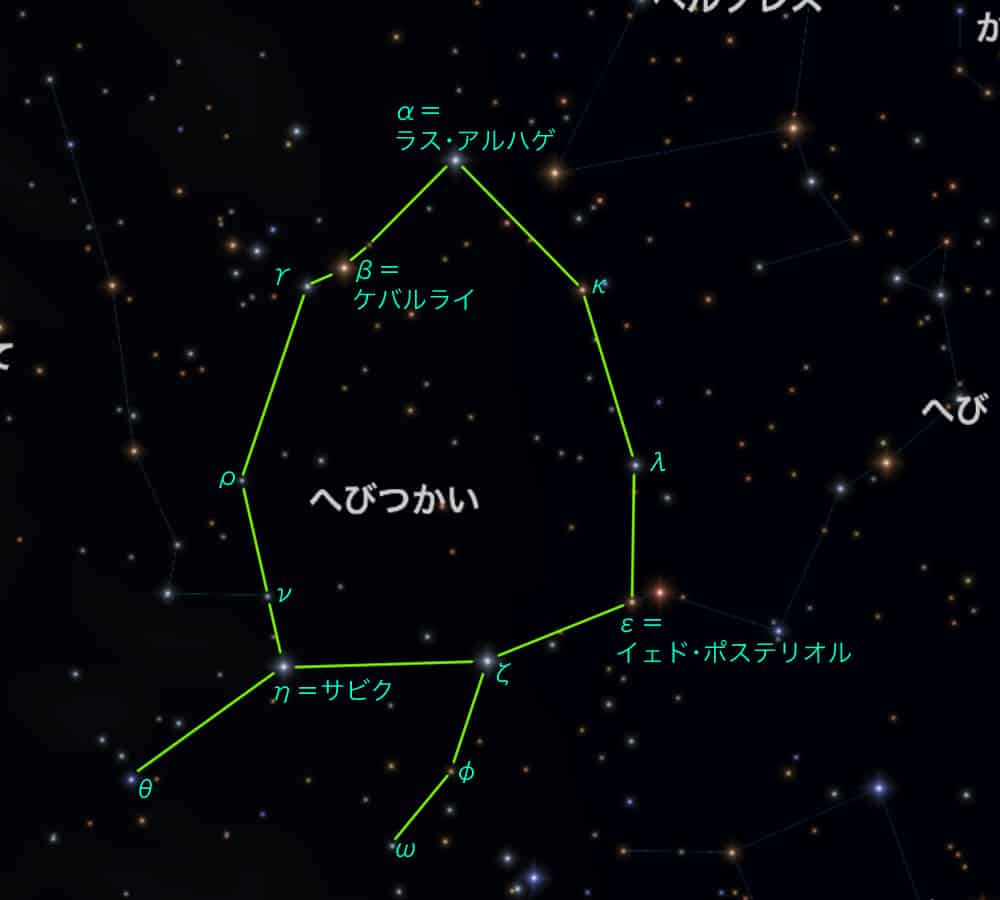

わし座とは 特徴と星の名前

別名を牽牛星(彦星)、

こと座ベガの神話 わし座アルタイルとの2つの牽牛織女伝説

夏の大三角とは 星の名前と星座 方角や見つけ方 動きなど

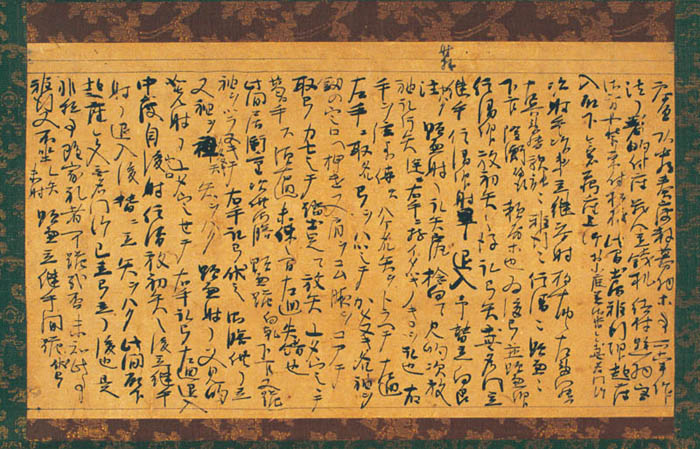

次に、わし座の主な恒星を見ていきましょう。

クリックで拡大します

こちらをご覧ください ⇒ 脈動変光星とは

わし座の星雲・星団

どんな星雲や星団があるんでしょうか?

2つの惑星状星雲があります。

2つの散開星団と、

散開星団とは 球状星団とは

スポンサードリンク

わし座の方角と見つけ方

追っていきたいと思います。

3月中旬

夜中の3時半ごろ、東の地平より昇ってきます。

観測できるでしょう。

高度30°のところにあります。

4月中旬

日が変わる頃に東の地平より昇ってきます。

午前4時半くらいまで観測可能でしょう。

ところにあります。

5月中旬

午後9時半ごろ、東の地平より昇ってきます。

高度約60°のところにあります。

6月中旬

午後9時ごろ、東の地平より昇ってきます。

日が変わって、夜中の2時ごろに南中します。

高度約50°のところにあります。

7月中旬

高度約10°のところにあります。

高度約60°のところにあります。

高度約30°のところにあります。

8月中旬

高度約30°のところにあります。

高度約60°のところにあります。

午前4時ごろ、西の地平に沈みます。

9月中旬

南東の空、高度約50°のところにあります。

南中は午後8時ごろ(高度約60°)

午前2時半ごろ、西の地平に沈みます。

10月中旬

南南東の空、高度約60°のところにあります。

南中は午後6時ごろ(高度約60°)

日が変わる頃には西の地平に沈みます。

11月中旬

南中時の観測は出来ません。

余程開けた場所でないと観測は難しいでしょう。

午後10時過ぎには西の地平に沈みます。

9月中旬では午後7時ごろに

少し東に視線を移したところにありますが、

関連記事

わし座アルタイルの意味と由来 色と大きさはどのくらい?

こと座 ベガの色や大きさ、アルタイルとの距離と位置は?

わし座とアルタイルの神話 ゼウスとガニュメデス、大鷲について

スポンサードリンク