黄道十二星座の一つで、

おとめ座を構成する主な恒星

見つけ方なども記しました。

スポンサードリンク

Table of Contents

おとめ座とは 主な恒星について

トレミーの48星座の一つでもあります。

星の一つとしても有名です。

春の大三角とは 星の名前と星座 見つけ方は?

春の大曲線とは 星座と星と探し方 観測しやすい時期と方角

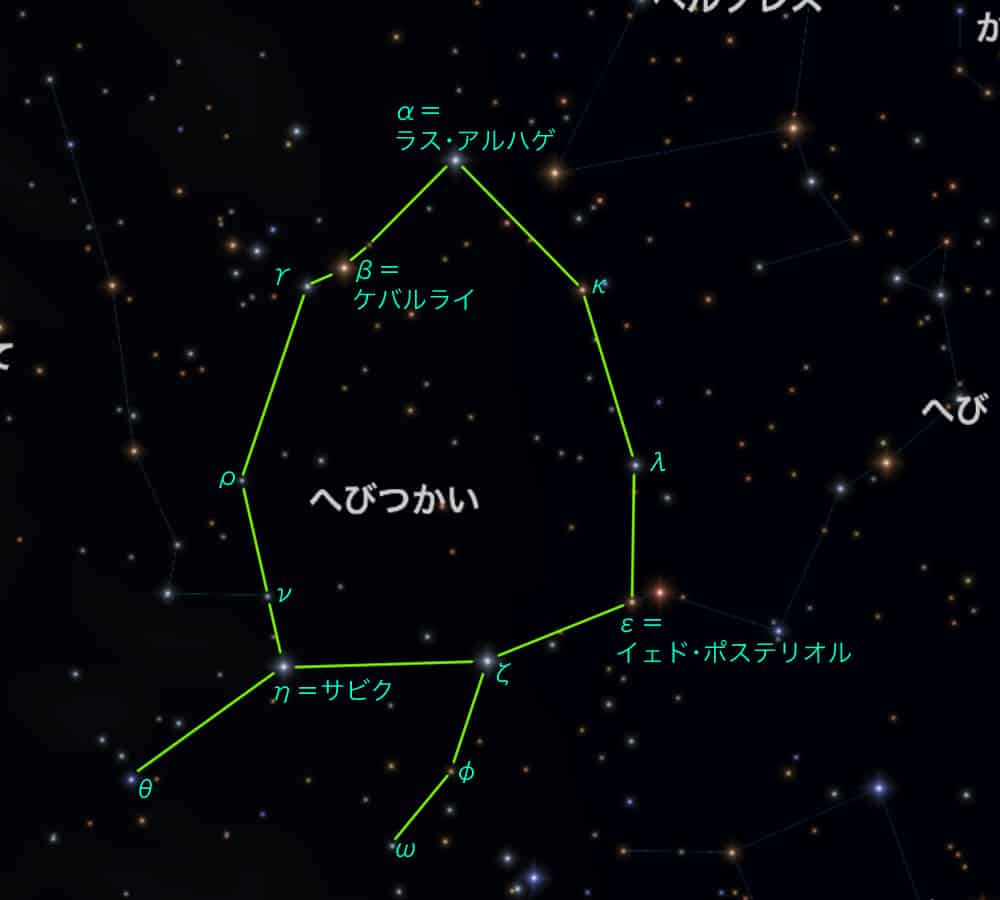

主な恒星から見ていきましょう!

クリックで拡大します

春の大曲線の途中にある。

春の大三角とは 星の名前と星座 見つけ方は?

春の大曲線とは 星座と星と探し方 観測しやすい時期と方角

β星・・・ザヴィヤヴァ:4等星

女神のうちの一柱:ポリマより命名された。

δ星・・・ミネラウバ:3等星

の意味を持つ。

ζ星・・・ヘゼ:3等星

η星・・・ザニア:4等星

の意味を持つ。

次の章では、

おとめ座超銀河団について

説明していきたいと思います。

スポンサードリンク

おとめ座銀河団とおとめ座超銀河団の違いについて

おとめ座銀河団とは、

クリックで拡大します

約1,500万光年の大きさの中に、

集まっているそうです。

などがあります。

M87の中心にあります。

ブラックホールとは その正体と仕組み・成り立ちについて

ブラックホールの種類 大きさや構造・性質について

約6,000万光年。

先程から出てきてますが、

おとめ座超銀河団はさらにBIGです!

おとめ座超銀河団とは、

大きさは約2億光年!

含まれているんです!!

大マゼラン雲などから形成される局部銀河群も、

おとめ座超銀河団の中に含まれています。

呼び分けているんですね!

ついていけません^^;

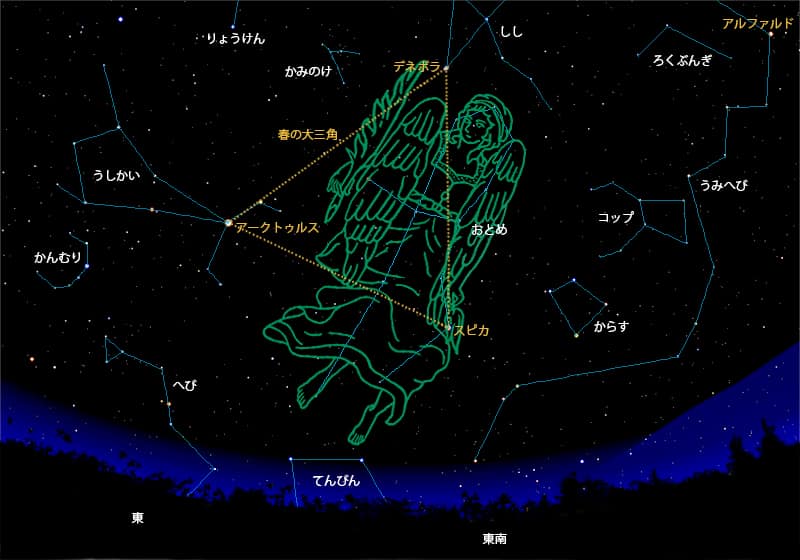

おとめ座の見つけ方

北斗七星の柄杓の柄を起点とした、

手っ取り早いと思います。

上図のように、

弓なりに伸ばしていくと、

うしかい座のアークトゥルスです。

それが、おとめ座のスピカです。

春の大曲線の探し方 見える時期と方角 月ごとの動きのまとめ

全天で16番目に明るい1等星なので、

比較的見つけやすいと思います。

春の大曲線などを元に、

見つけてみてくださいね!

関連記事

おとめ座の見つけ方 方角や位置・南中高度など、ひと月毎の動き

おとめ座のギリシャ神話 デメテルとペルセフォネ・アストレアの伝説

しし座とは 星座の特徴と主な恒星 方角や見つけ方は?

スポンサードリンク